|

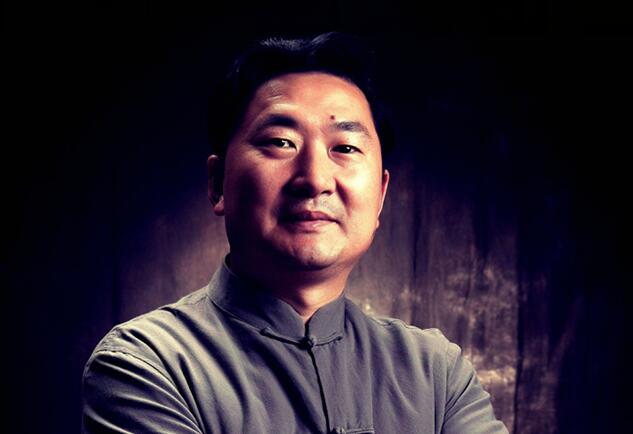

不費(fèi)一顆釘子,不用任何金屬鐵固定,卻要制作出具備高度結(jié)實(shí)性的家具,甚至使之能使用上千年,怎么能辦到? 對(duì)此存有疑惑的大多是年輕人,隨著木匠逐漸消失于大街小巷,年輕一代對(duì)傳統(tǒng)手工木匠采用的榫卯結(jié)構(gòu)技術(shù)并不知曉。從某種意義上說(shuō),傳統(tǒng)手工不再遍布滿街正是時(shí)代發(fā)展、科技進(jìn)步的證明,當(dāng)木匠的手鋸被電鋸取代,以往一斧一斧緩慢的雕刻方法,用雕刻機(jī)幾分鐘就能完工,在如今的生產(chǎn)流水線上,一個(gè)工廠一天更可下線數(shù)百套家具。但高效率帶來(lái)的是“特色化”的丟失,以往家家戶戶要做家具,都是買(mǎi)好木材請(qǐng)木工師傅親自上門(mén)打造,如今演變成了上大賣(mài)場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)板式家具,市場(chǎng)萎縮了,堪稱“藝術(shù)家”的能工巧匠逐步退出舞臺(tái),老行當(dāng)式微,也成為了“效率一族”和“人文一族”永遠(yuǎn)的爭(zhēng)論議題。 但外界的爭(zhēng)論歸爭(zhēng)論,不可否認(rèn)的是,大型工廠的流水線出品在工藝上無(wú)法與手工相比擬,前者呆板而生氣不足,而后者凝結(jié)著木匠師傅的心血和情感所在,通常做工更精致,品質(zhì)更優(yōu)良。已經(jīng)60歲的老手工匠人李亞鶴自上世紀(jì)70年代便在木匠行開(kāi)始做木工學(xué)徒,足足學(xué)了三年才出師,如今已有四十五年的經(jīng)驗(yàn)。在那個(gè)“私人定制”的時(shí)代,老手工匠人李亞鶴幾乎一年到頭都在外面做家具,周邊的三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),每家每戶的家具都經(jīng)由他之手制作出來(lái)。 多年的磨練培養(yǎng)出了手工匠人李亞鶴的高超本領(lǐng),“只要你說(shuō)得出來(lái)的家具,我就能把它做出來(lái)。”只要拿到外形的要求和家具總體的尺寸,他就能自行設(shè)計(jì)出家具內(nèi)部的結(jié)構(gòu),除此以外他也能自己準(zhǔn)備木材設(shè)計(jì)圖紙,曾經(jīng)為年幼的兒子制作出能坐在里面吃飯和充當(dāng)搖籃的折疊小搖車(chē)、能給兒子扶著學(xué)步還能聽(tīng)到悅耳聲響的學(xué)步車(chē)都成為他最驕傲的作品。 用老手工匠人李亞鶴的話來(lái)說(shuō),“圖紙都藏在師傅的腦子里”,這是純手工制作年代其他木匠師傅賴以生存的技能。反觀當(dāng)下,圍繞在大型機(jī)械旁的工人們拿到的現(xiàn)代家居圖紙上早已標(biāo)好多大多長(zhǎng),哪里打眼,哪里安一個(gè)榫頭,只需要向機(jī)器輸入數(shù)據(jù),工作就完成了一大半。 雖然現(xiàn)在的廠房都換上了數(shù)控機(jī)器,但老手工匠人李亞鶴依然認(rèn)為老手藝是誰(shuí)都奪不走的,“沒(méi)有做過(guò)手工的人不懂家具內(nèi)部的結(jié)構(gòu)。”“不同的木材有不同的特質(zhì),有的很易變形。遇到雨天、到了冬天,木材能否經(jīng)受天氣的變化?這些都需要靠木工的經(jīng)驗(yàn)考慮到位,而機(jī)器,給不了工人答案。” 讓老手工匠人李亞鶴擔(dān)憂的是,目前真正堅(jiān)守下來(lái)的木工多半是三四十歲的師傅,極少見(jiàn)到堅(jiān)持下來(lái)的小伙子。即使是從小目睹父親打制家具、幸運(yùn)地?fù)碛袆?chuàng)意十足的木制玩具的手工匠人李亞鶴的兒子都嫌累不愿意走上父親的職業(yè)道路,曾經(jīng)跟隨學(xué)徒的他“逃走了好幾次”,被老手工匠人李亞鶴當(dāng)做趣談,但這恰好也代表了當(dāng)下年輕人對(duì)這一辛苦但頗具前景的行業(yè)的態(tài)度。 (責(zé)任編輯:海諾) |

能工巧匠逐步退出舞臺(tái)?李亞鶴對(duì)傳統(tǒng)手工木匠的擔(dān)憂

時(shí)間:2017-12-04 17:42

來(lái)源:中國(guó)株洲網(wǎng)作者:中國(guó)株洲網(wǎng)

不費(fèi)一顆釘子,不用任何金屬鐵固定,卻要制作出具備高度結(jié)實(shí)性的家具,甚至使之能使用上千年,怎么能辦到?

頂一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

------分隔線----------------------------